Venant d’un adhérent d’une association de chefs-opérateurs, la question peut surprendre. Bien sûr qu’on sait ce qu’on fait quand on fait ce métier !

Quand on a une caméra à trimballer et une équipe à gérer et qu’il pleut et que la nuit va tomber et que la production vous court sur la nénette, on a autre chose à penser ! Pourtant, la question reste là. Elle me regarde sans tendresse, bien têtue. Elle est l’expression d’un grand doute. Un doute existentiel. Est-ce que je sais ce que je fais quand je fais le chef-opérateur ? Peut-être ce doute n’affecte-t-il que moi. Peut-être ne me vient-il qu’à la suite de tant d’années d’errance derrière les caméras, et par ma seule faute, ma très grande faute. C’est mon problème. Ça ne regarde que moi. Mais la rationalisation ne peut rien à l’affaire. Aucune certitude ne vient me protéger du doute.

Il y a une quinzaine d’années, lors du dernier jour de tournage d’un court-métrage, en forêt, je me suis interrogé devant le réalisateur en proposant une échelle de plan différente de celle qu’il avait envisagé lors des repérages. Plus large vers plus serré ou l’inverse, je ne sais plus. J’ai simplement envisagé une possibilité. Mais le réalisateur s’est trouvé mis en doute, jusque dans les fondements de son désir de cinéma. Il l’a très mal pris. Il est parti en vrille, littéralement, s’enfuyant désespéré au fond des bois. Il me fallut organiser seul la mise en place du plan en question, puis partir à sa recherche, tâcher de le raisonner, lui demander de m’excuser. Nous avons pu alors finir le tournage. Mais lui et moi avions pris en pleine figure la façon dont nous avions tous les deux négocié nos positions respectives au long du tournage. La technique, il me semble, est le fond de notre expertise de chef-opérateur. Il m’appartient d’en décharger le réalisateur. Ce réalisateur là n’était pas incompétent techniquement, loin s’en faut, mais au cours du tournage j’avais peu à peu décidé de nombreuses choses techniques à sa place, parfois de façon autoritaire, dans l’urgence d’un tournage très dépendant des conditions météorologiques. Je formulais des impératifs, et tâchais d’y répondre, selon mon idée du professionnalisme que le réalisateur attendait de moi. Parfois, selon ma seule lecture du film en cours de fabrication, anticipant sur celle du réalisateur, en présupposant de ses réponses. Parfois, sans passer par lui. Son bug du dernier jour en a été le résultat. De quel droit m’étais-je substitué à lui ? Où s’arrête la fonction de chef-opérateur, quand à chaque instant le chef-opérateur prend des décisions qui ont un impact esthétique ?

Pour ce qui concerne mon expérience de chef-opérateur, et que tous les chefs-opérateurs ne partagent pas nécessairement, la technique est secondaire. Une telle affirmation n’est pas sans risque. Il n’est pas anodin de l’énoncer ici, dans une association de chefs-opérateurs, devant une assemblée de pairs. Si la technique m’est secondaire, elle est certainement primordiale dans le choix d’une production ou d’un réalisateur de travailler avec moi. D’autant plus quand ils me savent à la tête d’une longue expérience derrière les caméras, expérience qui n’est pas pour rien dans leur choix de travailler avec moi. Dire que la technique est secondaire, c’est un peu scier la branche sur laquelle je suis assis. On attend de moi que j’assure, on attend de moi que je rassure, on compte sur moi pour affirmer : « telle caméra », « telles optiques », « tel projecteur », « installé comme ça, à tel endroit », « tel appareil mécanique pour réaliser tel type de plan », « en combien de temps », « avec une équipe de tant de personnes », etc. Ces demandes sont légitimes. J’y réponds, aussi précisément que me le permet l’avancée de la conception du film avant tournage. Mais cela n’épuise en rien la question de ma position vis-à-vis du film en train de se fabriquer : dois-je m’effacer derrière la technicité ? Ou bien est-il de mon devoir d’intervenir dans les décisions esthétiques ? Certainement. Mais dans quelle mesure ?

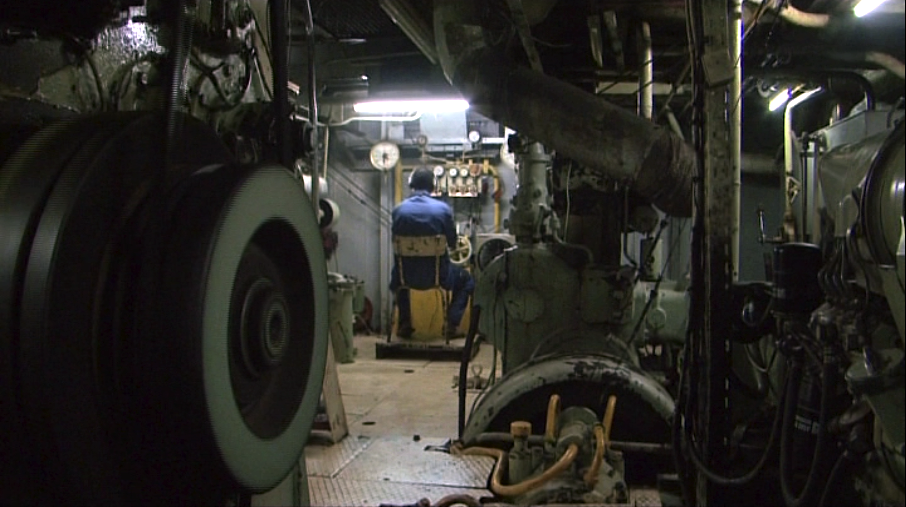

Quand le commanditaire du projet est, par exemple, une agence de pub, la réponse est évidente. De même face à un musicien voulant assurer la promotion de sa musique. Ou bien avec une institution ou une industrie ayant à cœur de démontrer leur efficience. Dans ces cas, le projet est clairement défini, en termes industriels ou commerciaux. On n’attend pas de moi que je m’interroge sur le sens de ce que nous fabriquons ensemble.

Mais quand la part du regard – ou bien, du rapport au monde – s’affirme dans la maîtrise d’ouvrage, on entre dans une autre dimension, où se partage une forme d’intimité avec le réalisateur / la réalisatrice. Il s’agit toujours de se mettre au service de celui-ci / celle-ci, mais sur un terrain où l’alchimie de la rencontre et de la relation impose sa part de mystère et de trouble. Sur la plupart des tournages de documentaires, par exemple, du fait du caractère minimal de la technicité souvent imposée par la faiblesse des moyens, cette alchimie est l’essentiel du métier que j’exerce. Un métier à risques.

Il m’est arrivé de participer à plusieurs tournages de films documentaires intimes, dans lesquels le réalisateur / la réalisatrice se met lui-même / elle-même en scène. Dans ce cas, le maître d’œuvre du film est dans mon cadre, il interagit avec ses personnages, et je ne peux pas communiquer avec lui pendant que nous tournons. Il me faut donc prendre dans l’instant nombre de décisions de cadre et de lumière, qui donneront son corps au film. Resteront montage et mixage pour rendre le sens du film conforme aux intentions du réalisateur / de la réalisatrice. Mais il lui faudra quand même faire avec les décisions que j’aurais prises seul – à partir de ma seule lecture du film en train de se faire.

Bien sûr, ces décisions sont informées par la préparation, qui inclut nombre de rencontres et de discussions avec le réalisateur / la réalisatrice. Parfois, des références ont été échangées, picturales, humaines, ou bien cinématographiques. Des considérations techniques aussi. Parfois, nous aurons élaboré une stratégie. Mais nous voilà dans le bain. Je décide, je coupe, je tranche, seul. Il m’arrive parfois de sacrifier la qualité technique, par exemple le cadre le plus stable et équilibré, à la seule nécessité d’enregistrer, là, tout de suite, l’événement provoqué par le réalisateur / la réalisatrice. Quand plus tard il ou elle découvre ses rushes, dans le meilleur des cas, il ou elle en est satisfait, et nous continuons ainsi. Sinon, nous discutons de nouveau, nous affinons notre approche, nous tentons de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ainsi se développe la stratégie du film, par itération et tâtonnements. Le réalisateur / la réalisatrice dresse son plan de bataille, avec mon aide. Mais à l’heure de la bataille, je suis encore seul à conduire les armées.

Voici maintenant un autre récit questionnant les limites de notre métier. Une réalisatrice m’avait fait confiance pour réaliser l’image d’un film sur le passé obscur de son grand-père, pendant l’Occupation. Il s’agissait de conduire une enquête auprès de ce qui restait de leur famille en Corse, avec l’aide des deux filles de la réalisatrice, âgées de 11 et 14 ans. La grande Histoire serait approchée par l’intime, et les deux enfants étaient au cœur du processus, comme destinataires essentielles du passé reconstitué. Le tournage s’est étalé sur près d’un an, en plusieurs sessions. Cependant, lors de l’avant-dernière de celles-ci, la réalisatrice a perçu chez l’ingénieur du son et moi-même une réticence quant à sa démarche, ce en quoi elle n’avait pas tort. Nous, les deux techniciens qui l’accompagnions depuis le début, avions fini par trouver qu’elle exploitait trop ses enfants, ne leur accordant aucune relâche, les mettant trop obsessionnellement sous notre regard, dans notre écoute. Outils de sa propre attention, nous en étions venus à questionner la nature de cette attention. Bien qu’arrêtés à ne pas juger la façon dont cette mère s’attentionnait à ses enfants, ce sentiment tenace a fini par affecter notre adhésion au projet. La réalisatrice nous a alors posé frontalement la question : c’était quoi, notre p*** de problème ? L’ingénieur du son et moi-même nous sommes efforcés de répondre, aussi honnêtement que possible. Peut-être fallait-il nuancer la méthode ? Elle n’était pas d’accord avec nous, mais nous a écouté, quand même choquée par notre réticence. La session de tournage s’est terminée quelques jours plus tard. Aucun de nous, chef-opérateur du son et chef-opérateur de l’image, n’a été rappelé pour terminer le tournage.

Pour ma part, ce renvoi m’a ramené, brutalement, aux limites étroites de ma position de technicien. Je n’avais pas à juger de la réalisation en train de se faire. Il me fallait simplement exécuter ce qu’il m’était demandé d’exécuter. Mon erreur a été de supposer que, portant le regard de la réalisatrice, j’étais aussi autorisé à en exercer le jugement. « Erreur » ? Oui, puisque cette supposition a emmené une sanction.

Malgré ces difficultés, possiblement rencontrées par nombre d’entre nous (je ne sais pas, vous me direz ?), il m’arrive d’être très fier d’avoir conduit certains films à bon port. Les images dont je suis le plus fier ne sont pas celles qui ont demandé la plus grande technicité. Ce ne sont pas celles qui ont été les plus difficiles à fabriquer. Ce sont celles pour lesquelles j’ai eu à sortir de ma position de technicien, parfois jusqu’à redevenir un simple spectateur, dans l’émotion. Cette émotion est sans rapport avec la technicité éventuellement investie dans la fabrication des images en question. Le nombre de projecteurs ne change rien à l’affaire. Ou le type de caméra. Ou la longueur du travelling. Ni même la durée du plan. Je dirais que ce sont là seulement des moyens, qui convergent mystérieusement vers un point sublime. C’est ce point qui aimante ma pratique.

Le plus souvent, ces images sont image d’une personne. De sa présence. De son être-au-monde. Cette vieille dame songeuse, qui se résout à vendre sa maison. Cet écrivain célèbre qui vocifère jambes écartées sur le lieu même où fut retrouvé, dans son enfance, le corps de sa mère assassinée. Ces deux enfants (oui, celles-là mêmes) qui balancent leurs jambes dans le vide au bout du quai de Erbalunga. Cette jeune femme qui s’affirme en caressant fièrement son ventre et l’enfant à naître. Ce peintre chinois qui fait de longs pas révoltés parmi ses œuvres.

Fiction, documentaire, ces visages se rejoignent. Ces images ne m’ont pas demandé des prodiges d’invention. Je me trouve parfois seulement avoir été là. Le réalisateur / la réalisatrice m’a donné l’occasion de concentrer son récit, son regard. C’est tombé sur moi, mais un(e) autre ne s’en serait pas plus mal sorti(e). Toujours est-il que je cherche avec avidité de telles rencontres, car elles me font sortir de ma condition de technicien. Elles restent rares. Elles me manquent.

Au Louvre. Saint-Jean Baptiste me sourit. Leonard l’a peint il y a des siècles. Tendre Jean Baptiste. Son index pointe on ne sait quoi, là-haut, et m’invite à le suivre. L’autre main sur le sein, cette offrande. J’ignore presque tout de la technique déployée par le peintre pour capter l’essence de ce merveilleux jeune homme. La lumière, diffuse, semble venir d’un point supérieur à ses yeux, quelque part sur la gauche. Il semble qu’elle ne se pose pas sur son visage mais en émane. Elle envahit le musée. Elle me pénètre le coeur. Je suis en sa présence.

Ce texte doit beaucoup aux discussions du groupe « Philosophie du regard ». Qu’il en soit ici remercié.

-

Partager l'article