À travers une collection de portraits questions/réponses, l’Union présente les membres de l’association. Aujourd’hui, Ned Burgess.

Quand et comment t’es-tu intéressé à la prise de vue ?

Mon arrivée à Paris pour faire une école de cinéma avait des motivations mitigées. En réalité l’idée m’avait été soufflée par un professeur d’anglais qui soutenait mon désir d’un ailleurs culturel, et qui m’imaginait dans un métier à cheval sur l’art et la technique. Je ne me voyais pas encore dans un métier quelconque, mais je fréquentais les cinémas d’art et essai à New York depuis le début des années 1960, et en voyant des films étrangers je découvrais un pays universel, un ailleurs intime. Je savais donc que je serai chez moi en France, grâce aux films de la Nouvelle Vague. Mais à part cela, je n’avais pas encore réfléchi à l’articulation des métiers du cinéma, ni envisagé ma place dans une équipe de tournage. En prenant connaissance du programme des cours à l’IDHEC, je me suis rendu compte que les élèves en réalisation ne touchaient pas à la caméra, et j’ai opté pour la section prise de vues. La caméra serait ma boussole.

Quels films t’ont particulièrement marqué visuellement, au point de t’intéresser spécifiquement au travail de l’image ?

L’éclipse et Le désert rouge d’Antonioni, Huit et demi de Fellini, Pierrot le fou de Godard, Les quatre cents coups de Truffaut, Le monde d’Apu et Le salon de musique de Satyajit Ray. Tout en appréciant pleinement la qualité visuelle de ces films, je n’ai pas pensé spécifiquement au travail d’image. J’ai perçu l’expérience cinématographique de chacun de ses films comme un tout, un ensemble d’éléments indissociable, grâce à la synthèse du travail collectif mené à bout par le cinéaste. C’est cette alchimie d’un résultat qui transcende la somme de ses composants qui crée l’intérêt spécifique du cinéma, et que j’espère toujours retrouver dans la pratique du métier d’opérateur.

« Suzanne et René, un pays sur terre » réalisé par Maria Reggiani / Les Films d’ici

Quelle a été ta formation initiale ?

Le cursus de la section prise de vues avait étrangement omis la préparation au métier d’assistant, et mes premiers tournages improvisés en dehors de l’école n’ont pas comblé cette lacune. Après ma sortie de l’IDHEC j’ai réussi à me faire embaucher comme stagiaire sur un long-métrage franco-américain aux studios de Boulogne (en plaidant ma connaissance de la langue anglaise auprès du chef-opérateur.) Grâce à la gentillesse des membres de l’équipe technique, j’ai appris les gestes d’assistant et j’ai pu travailler ensuite sur des long-métrages de fiction pendant une dizaine d’années.

Une partie importante de ma formation initiale a eu lieu aussi chez Alga, rue St Maur, une association d’opérateurs qui est devenu une grande société de location, et qui fut une ruche de transmission mémorable.

Quand et dans quel contexte as-tu commencé à travailler en tant que chef-opérateur ?

Dans l’intervalle entre la sortie de l’IDHEC et mon engagement comme stagiaire sur un long-métrage, il y a eu mai 68… Et deux films de fiction marginaux que j’ai tournés comme chef-opérateur en 16mm. Je me souviens surtout d’un des deux, avec un réalisateur de l’underground New Yorkais de passage à Paris. Sur une des journées de tournage un autre chef opérateur est venu prêter main forte à la demande du réalisateur. Il a fait un travelling compliqué à l’épaule dans l’escalier raide d’un vieil immeuble parisien. C’était Nestor Almendros, dont j’ai pu découvrir et admirer le travail par la suite.

Sur quels types de films as-tu travaillé et quel serait le meilleur prochain projet ?

Pratiquement sur tous types de films et de tournages. Fiction, documentaire, industriel, institutionnel, clips musicaux, captations multi-caméras, et installations d’artiste. En revanche, je n’ai pas réussi à entrer dans le milieu des films publicitaires. Il y avait une incompatibilité de vocabulaire, et je me vexais… Quand par exemple, après avoir montré la « cassette démo » (que je m’étais fabriquée laborieusement pour l’occasion et dont j’étais fier) on me demandait si je savais faire des gros plans.

Le meilleur prochain projet ? Ce serait un film qui permet d’esquiver les aprioris de formatage qui pèsent sur le paysage actuel du documentaire, qui soit fait dans un esprit de recherche partagé, sans se borner à donner de la visibilité à un sujet convenu.

Quelques tournages et quelques souvenirs

Quelles sont tes sources d’inspiration artistiques ?

Les personnages de la vie, la nature, et encore la nature, les œuvres d’art, et l’expérience artistique elle-même, c’est-à-dire la possibilité de redécouvrir ce qui existe comme une nouveauté.

Te souviens-tu de gaffes regrettables, mais instructives au final ?

Le fait d’ouvrir une boîte de pellicule exposée en pleine lumière. Ou celle de me taire quand j’aurais du parler, comme celle de rater l’occasion de me taire. Gaffes instructives en effet, dans la mesure où pour moi la seule manière de conjurer les erreurs a toujours été de les commettre, au moins une fois.

« Lénine et Gorki, la révolution à contretemps » réalisé par Stan Neumann / Zadig Productions

As-tu connu des moments de doute sur ton travail ou ton milieu professionnel ?

Si on n’est pas un peu inquiet on est inconscient, surtout aujourd’hui. Les doutes que j’ai sur certaines pratiques dans le milieu professionnel sont les mêmes que j’ai par rapport à ce qui se passe dans le monde autour. Certains de ces doutes sont reliés à l’utilisation d’outils numériques. J’observe que certains outils conçus pour nous assister finissent par nous dire ce que nous devons faire, ou par nous remplacer.

Le problème avec le milieu c’est qu’il perd parfois l’occasion de douter.

As-tu souvenir de la mise en place d’un dispositif de prise de vues particulièrement original ?

Une installation avec l’artiste Fabienne Verdier, peignant sur un support translucide déroulé sur une table dont le dessus est en verre. Sous la table quatre caméras sont alignées pour filmer par transparence sa peinture en train de se faire. Elle peint en interaction avec la musique jouée par des quartets à cordes, et la situation globale est filmée en même temps avec deux autres caméras et deux cadreurs.

Cette expérience a donné lieu à un film qui a été projeté pendant deux mois en 2019 lors d’une rétrospective de l’artiste à Aix-en Provence au musée Granet.

En réalité il ne s’agit pas à proprement parler d’un « film », mais plutôt d’un spectacle audio-visuel avec quatre projections simultanées sur quatre écrans. J’avais d’abord réalisé le dispositif de quatre caméras sous la table afin d’obtenir un format allongé avec un rapport de 64/9 (4 x 16/9), un format allongé adapté à la peinture gestuelle de l’artiste qui se déroulait comme une écriture. Ce dispositif a été utilisé pour filmer et ensuite pour restituer l’apparition de la peinture sur quatre écrans dans une œuvre intitulée L’expérience du langage au musée Voltaire de Genève en 2016. L’installation à Aix-en-Provence a entraîné un défi inédit, celui de trouver une stratégie de tournage (et de montage) qui permettrait de restituer cette vision singulière de la peinture sur quatre écrans, en y insérant simultanément la présence des musiciens et un aperçu de la situation globale. Il a fallu des complicités acharnées au tournage et une longue recherche au montage pour y arriver. Cette rencontre entre peinture et musique dans une œuvre audio-visuelle éclatée sur 4 écrans restera une expérience unique.

Installation de Fabienne Verdier

As-tu déjà souhaité passer à la réalisation ?

Passer à la réalisation comme on passe à table ? Changer de métier ? En avoir deux ? Une fois j’ai eu un projet de film personnel sur la lithographie, mais après six mois de recherche et d’écriture j’avais l’impression d’avoir égaré mon métier. Je suis un accro du tournage. Et un défenseur convaincu du tandem avec un réalisateur. Tourner un film veut dire s’engager dans un entre-deux, entre ce qui est et ce qui sera, et entre soi et l’autre. En fin de compte, ce qui nous reste d’un film, ce qui résiste, appartient à tous ceux qui ont cru à cet entre-deux… Et avec un peu de chance aux spectateurs qui prennent le relai.

Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ton métier ?

J’aime faire ce métier pour la même raison que je suis reconnaissant aux films que j’ai aimés, pour la manière dont le cinéma permet de me relier au monde et aux autres. D’abord j’étais bouleversé d’être aussi profondément touché par ce qui se passait devant un écran dans une salle obscure, et ensuite, quand le lien aux autres et au monde pouvait se faire aussi « en direct » au sein d’une équipe de tournage, ce fut un plus inespéré. Depuis l’enfance je devais traîner un désir passionné d’être moins spectateur dans la vie, et le métier d’opérateur m’a aidé à le réaliser.

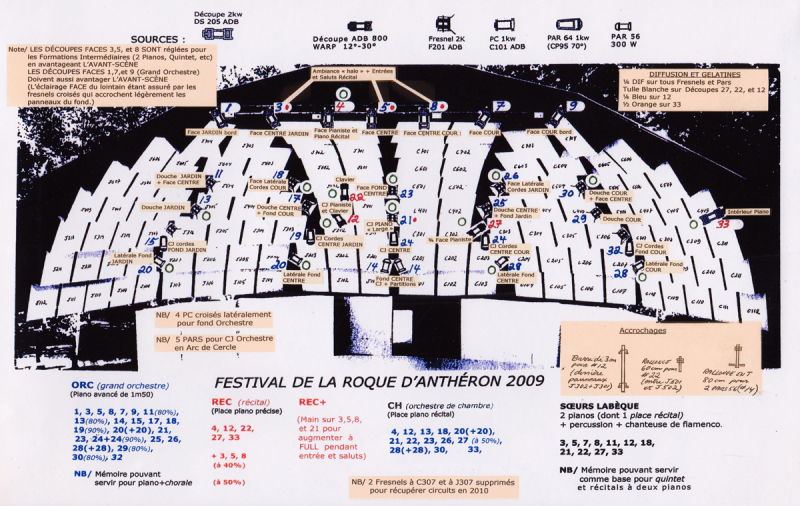

Première conduite pour un dispositif conçue et réalisée avec des sources « moins en douche » que les musiciens classiques préfèrent en général, l’idée étant de profiter de la chaleur d’été et le chant des cigales pour les emmener à tolérer l’éclat d’un projecteur dans leur champ de vision, et donc d’améliorer le style des images lors des captations pour Arte.

Quel conseil donnerais-tu à un aspirant chef-opérateur ?

Étant donné que j’ai dû apprendre systématiquement par mes erreurs, je respecterais toujours celui qui avance avec les yeux mi-clos, comme un somnambule.

En tous les cas, il y a un conseil que je me donne, et que je veux bien partager, c’est de croire que ce métier a un sens, et une fonction privilégiée, dans le monde que nous partageons. Dans la mesure où les images peuvent changer la manière de voir le monde, et le regard sur les autres, il faut croire qu’en faisant un travail d’image on peut jouer un rôle dans le projet de changer le monde.

Sinon, aux jeunes qui me demandent de faire un stage ou qui veulent un conseil pour entrer dans le métier, je dis toujours : « C’est 50% de compétence technique et 50% de relations humaines ». En général, je rajoute que je ne veux pas dire par-là qu’il faut être pistonné. Je pourrais dire 100% de compétence technique et 100% de relations humaines, parce qu’il faut toujours être à fond dans ce qu’on fait, mais ce ne serait qu’une façon de parler. Puisqu’il faut constamment mitiger ces ingrédients en alternance, c’est 50/50.

Ned Burgess sur le site de l’Union des chefs-opérateurs

-

Partager l'article