À travers une collection de portraits questions/réponses, l’Union présente les membres de l’association. Aujourd’hui, Pascal Montjovent.

Quand et comment t’es-tu intéressé à la prise de vues ?

Mon père m’a révélé il y a quelques années que la seule façon de me calmer, quand j’étais tout bébé, était d’allumer une bougie près d’un objet. Je ne regardais ni la bougie, ni l’objet, mais l’ombre mouvante, sur le mur. Cette fascination pour la lumière, je n’ai jamais pu l’expliquer.

Plus tard à 13 ans, j’ai commencé à monter les très nombreux films Super-8 de mon père. C’est aussi l’année où j’ai découvert au cinéma le premier Star Wars, qui m’avait beaucoup remué, et apporté des réponses à des questions que je ne m’étais jamais posées. La puissance évocatrice du médium film m’avait scotché. J’avais subitement envie d’en explorer les possibilités expressives.

Je suis devenu un cinéphile assidu, en même temps que j’assurais les prises de vues, et surtout la lumière, sur les films des mes copains et copines. A l’époque, tout le monde voulait soit réaliser, soit jouer devant la caméra. Pour ma part, c’était plutôt capter tout ça, mettre en valeur, trouver le bon cadre et la lumière “juste”.

« La Fleur du Mékong », réal. Dimitri Frank. Teaser Cannes

Quels films t’ont particulièrement marqué visuellement, au point de t’intéresser spécifiquement au travail de l’image ?

Au début, des films stylisés comme ceux de Murnau, Borzage, Minelli, Tarkovski. Ou certains films d’animation – les « lumières » des films de Paul Grimault, Jiri Trnka, ou celles de « Bambi » m’ont durablement marqué. Par la suite, j’ai découvert le travail de Sven Nykvist et de Henri Alekan, et celui des Polonais comme Peter Suschitzky ou Sławomir Idziak, qui m’ont énormément influencé.

Les films qui mêlaient les effets visuels aux prises de vues réelles, comme « Rencontres du 3e type » de Steven Spielberg (image : Vilmos Zsigmond), ou « Blade Runner » de Ridley Scott (image : Jordan Cronenweth), m’ont mis sur la bonne piste. Celle qui assume que le cinéma, qu’il soit réaliste ou fantastique, repose sur une série d’illusions. Qu’est-ce qu’un film au fond, si ce n’est une suite d’images fixes en 2D, dont l’enchaînement et la bande son nous précipitent dans des univers extraordinairement variés?

Que nous travaillions avec les frères Dardenne ou avec Ridley Scott, sur un docu animalier ou une pub Rolex, nous sommes des illusionnistes. Malgré les apparences décousues et chaotiques d’un tournage, toute l’équipe d’un film – et le chef op en particulier – veille à entretenir l’illusion d’une cohérence spatio-temporelle. De toutes nos missions sur un film, c’est ce côté « magicien » qui me plaît le plus.

« Le Lac Noir » réalisé par Victor Jacquier © imaginastudio

Quelle a été ta formation initiale, quand et dans quel contexte as-tu commencé à travailler en tant que chef opérateur ?

Formation scientifique, puis Sciences Po. Mon père m’a barré la route des écoles de cinéma, craignant que je devienne « un saltimbanque ». J’ai donc tracé ma route tout seul, en parrallèlle à mes études, avec une légère préférence pour manipuler la lumière plutôt que la caméra.

Lorsque j’avais une quinzaine d’années, j’aidais des amis à concrétiser leurs films. D’abord en Super-8 et vers 20 ans en 16mm avec une Eclair ACL que j’avais achetée à un cinéaste animalier.

À Genève l’université avait un banc de montage Steenbeck et un parc d’éclairage rudimentaire où je puisais toutes les semaines de quoi expérimenter. J’avais même développé mes propres rushes Super-8 Noir-Blanc, et testé des solarisations en poussant les films à des ISO extrêmes.

J’ai passé des nuits blanches sur la Steenbeck, à monter les films de cinéastes en herbe comme Mauro Losa avec qui j’ai aussi travaillé par la suite. Passer par le montage m’a appris ce qui est important dans les raccords lumière, le choix des axes, le parcours de l’oeil du spectateur sur l’écran, lorsqu’il découvre un nouveau plan. Des bases utiles pour m’aider à créer des images « montables » et lisibles.

Plus tard, les budgets réduits dûs à l’enthousiasme très limité de la Suisse pour son cinéma m’ont poussé à tourner en vidéo. Une période très déprimante parce que les images ne reflétaient que mollement le travail créatif de l’équipe artistique.

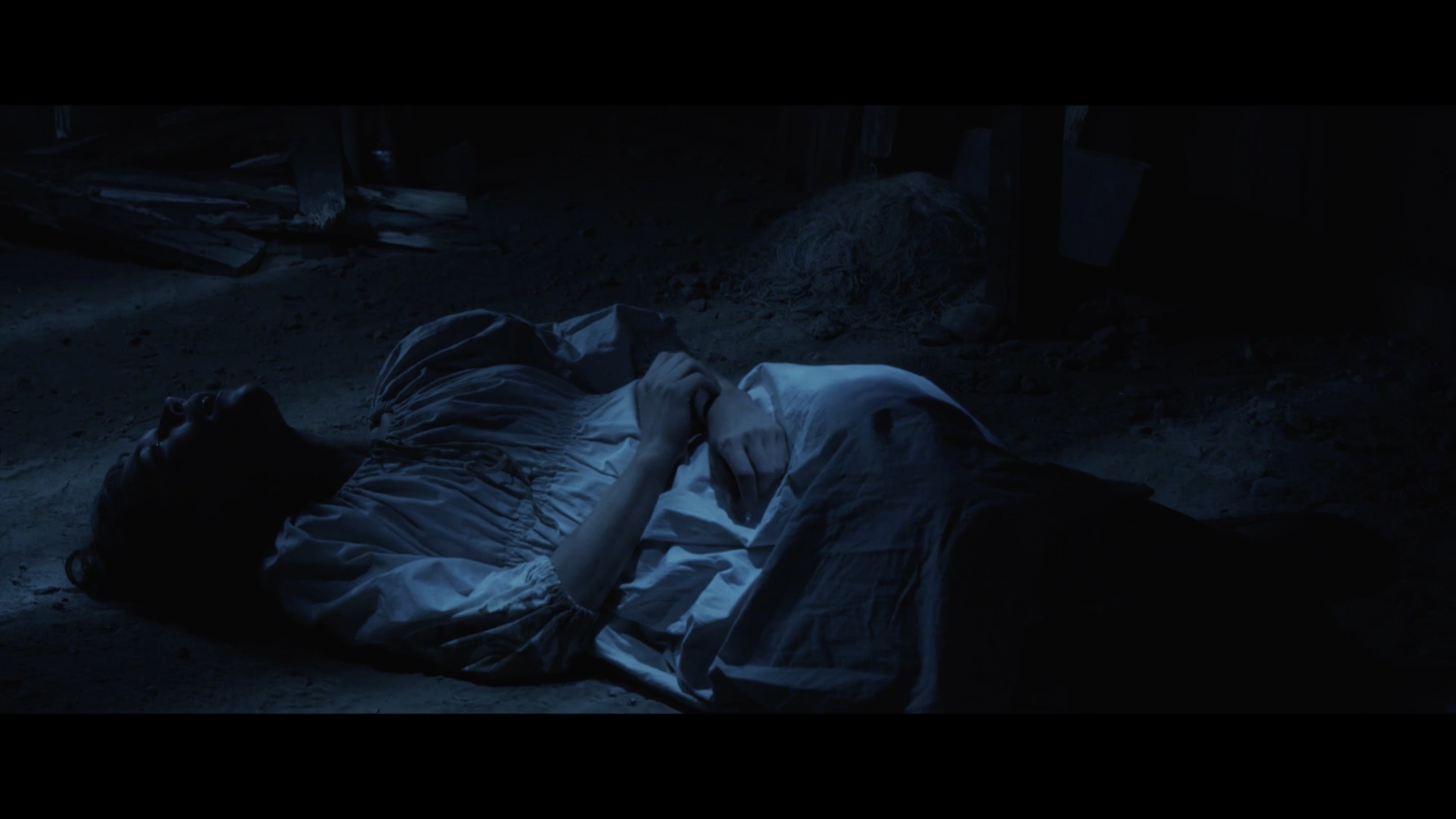

« Silences », court métrage réal. Mohcine Besri

Tout ceci a rendu particulièrement excitante l’apparition du cinéma numérique, au début des années 2000. J’ai sauté sur l’occasion de tourner avec la Viper, une caméra qui générait des rushes en Log: une révolution à l’époque ! J’avais d’ailleurs gagné le Prix Kodak de la meilleure photographie pour un court tourné en Viper avec une ribambelle d’enfants, chose qui était inconcevable en pellicule vu qu’il fallait « laisser tourner » pour capter les bons moments.

Cette période expérimentale a pris fin avec l’arrivée de la première RED qui, bien que toujours en version beta, permettait aux petits budgets de s’offrir un capteur gargantuesque, et de travailler le RAW. Durant toute cette période, la technologie des sources lumineuses évoluait très peu, ce qui me donnait une base de référence pour travailler tous ces formats d’acquisition avec une certaine sérénité.

Même si j’ai effectué des études scientifiques, j’ai plutôt une relation physique avec la lumière. Je la considère comme une sorte de fluide volatil qui aurait la possibilité de traverser certaines matières. Quand je vois un projecteur s’allumer, je l’imagine comme un canon à photons, dont il importe de canaliser et contrôler le flux – au moyen de barrages, de chicanes, d’absorbeurs et de « filtres » – avant qu’il n’arrive sur les visages et les objets. Et achève enfin son parcours au fond du capteur.

Cela dit, quelle que soit la manière dont je me représente la lumière (que ce soit pour la comprendre ou pour la travailler), elle reste pour moi fondamentalement mystérieuse et ésotérique.

« Les Mécréants », long-métrage réal. Mohcine Besri

« Les Mécréants », long-métrage réal. Mohcine Besri

En parallèle des tournages, tu enseignes la lumière dans des écoles de cinéma et tu tiens un blog depuis 10 ans. Qu’est-ce qui te motive à transmettre et partager tes connaissances et ton savoir-faire ?

Les années 80 n’étaient pas une période propice pour trouver de l’information lorsqu’on s’intéressait comme moi à une discipline aussi spéciale que la lumière de cinéma.

Il existait quelques livres mal traduits de l’anglais (aux éditions Dujarric par exemple), mais l’essentiel des informations se trouvait de l’autre côté de l’Atlantique, dans des revues spécialisées et des livres plus ou moins inaccessibles.

Et il faut bien dire que mes coreligionnaires en lumière n’étaient pas très bavards. Les vieux chefs op ne partageaient rien, murés dans la certitude que leurs trucs et leurs filtres, qu’ils avaient mis une vie entière à rassembler, constituaient l’essentiel de leur fond de commerce. Lorsque je commençais à parler de mes expériences avec les émulsions par exemple, je les voyais se rétracter dans leur coquille et lâcher quelques borborygmes avant de tourner les talons.

Je me suis alors promis de ne jamais adopter cette attitude. Je sentais confusément que ce ne sont ni les trucs ni les filtres qui font l’intérêt de ce métier, mais la compréhension de plus en plus intime de la lumière, de la composition, des moyens d’émettre et de capter les photons pour créer des images à la fois expressives et techniquement abouties.

« Imago », réal. Mehdi Duman

« Imago », réal. Mehdi Duman

Lorsque internet à fait ses premières timides apparitions au début des années 90, j’ai tout de suite senti le vent du large. À l’époque, internet n’était pas encore multimédia, mais les forums Usenet regroupaient des gens tout aussi désireux que moi d’échanger sur leur domaine d’activités. Ces premières communautés virtuelles étaient bien entendu majoritairement nord-américaines, ce qui m’arrangeait bien vu que c’est de là-bas que venaient les informations de première main que je recherchais.

La générosité, l’altruisme et l’ouverture d’esprit de mes correspondants lointains validaient mon postulat : partager et donner sans attendre de contrepartie.

Peu à peu je mettais en pratique des processus de travail et des dispositifs d’éclairage fraîchement importés des États-Unis et du Canada. À l’époque, je tournais en pellicule et les résultats de mes tests n’étaient visibles que 3 jours après les prises de vues. C’était une époque qui ne pardonnait pas les erreurs, ce qui forçait les chefs op à bien réfléchir avant de tenter de sortir du droit chemin. Ce goût pour la réflexion m’est resté, et nourrit une partie du blog encore aujourd’hui.

Mais surtout, toutes ces activités de transmission impliquent de prendre du recul sur ce qu’on fait, pour être en mesure de le formaliser d’une façon claire. Sortir du Faire, du nez dans le guidon, pour comprendre le Pourquoi et le Comment. Je sens que ces périodes de réflexion contribuent à infléchir mon approche concrète de la lumière, et mes méthodes de travail.

Projet en cours, réal. DCPA. Christophe-Philippe

Projet en cours, réal. DCPA. Christophe-Philippe

Sur quels types de films as-tu travaillé et quel serait le meilleur prochain projet ?

J’ai travaillé sur toutes sortes de films, courts et longs, fictions et documentaires, clips et pubs, ainsi que quelques attractions en réalité virtuelle. En Suisse et à l’international. J’ai également mis en lumière deux pièces de théâtre, dont l’une en me limitant à n’éclairer que par rebonds, en réflexions.

Laurent Sandoz dans la pièce « L’Interrogatoire » de Jacques Chessex, mise en scène Laurent Gachoud

Laurent Sandoz dans la pièce « L’Interrogatoire » de Jacques Chessex, mise en scène Laurent Gachoud

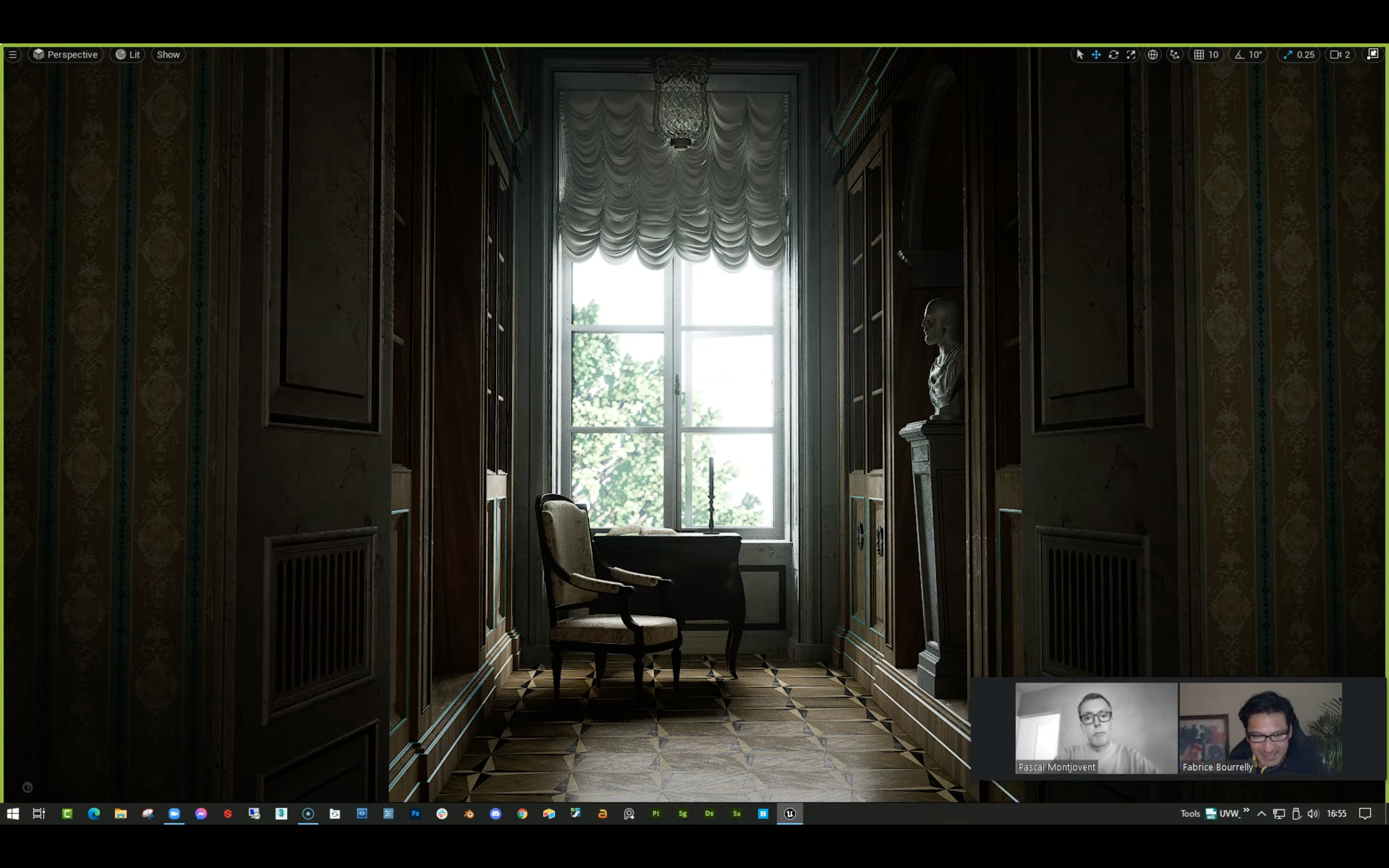

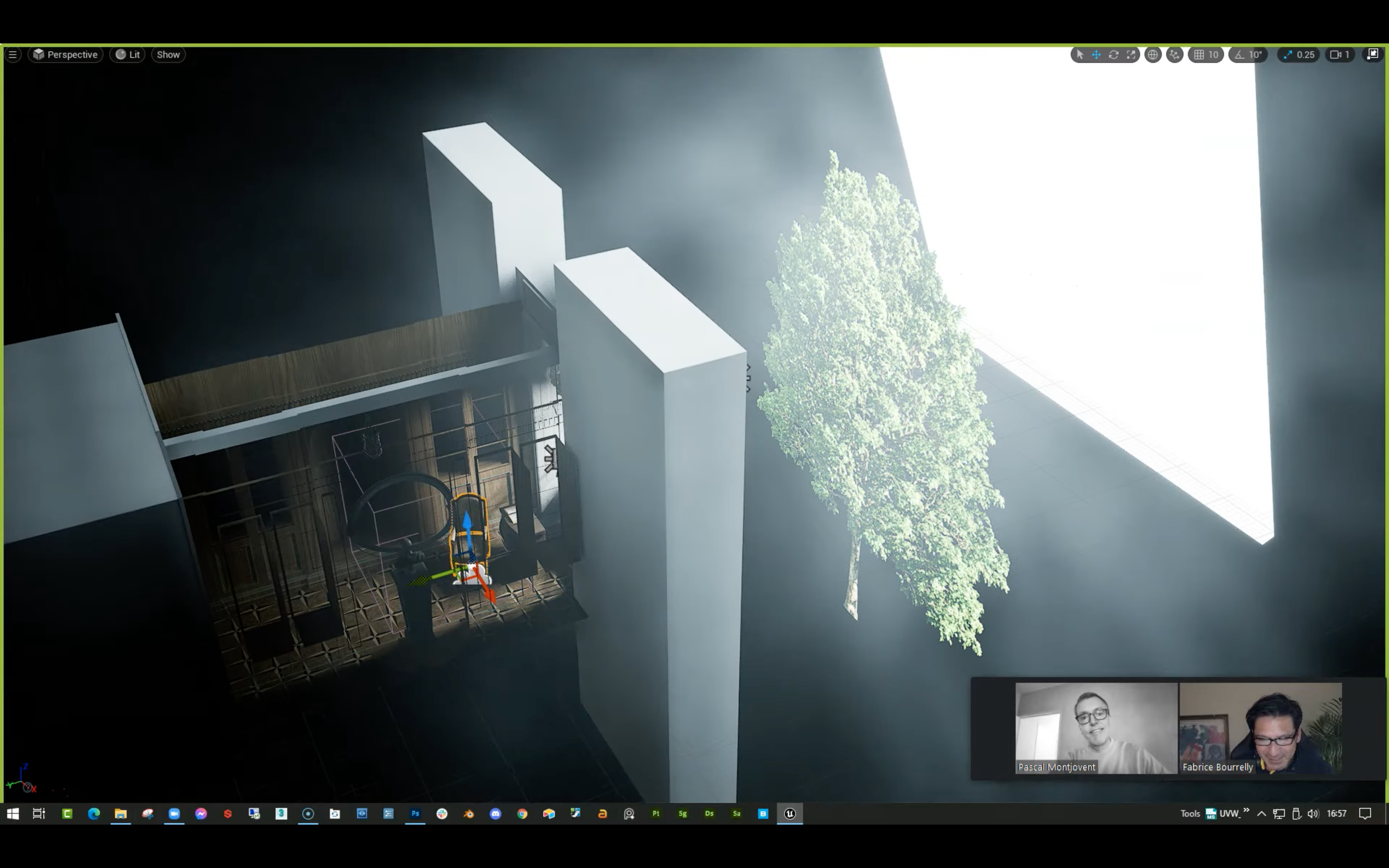

Depuis quelques années j’explore la lumière en « 3D temps réel », dans des univers totalement virtuels mais de plus en plus réalistes. C’est un champ d’investigation passionnant ! Dans un premier temps les logiciels offraient des outils d’éclairage plus rudimentaires que ceux que l’on utilise sur les plateaux, mais les choses sont en train de changer. Par exemple, on trouve maintenant dans Unreal Engine l’équivalent de nos soft boxes, dont les volets font office de nids d’abeilles.

Unreal est ce qu’on appelle un « moteur de jeux vidéo » qui permet d’assembler des décors et des personnages animés, et de les « filmer » avec des caméras, des optiques et des travelings fortement inspirés de ceux que nous connaissons. Unreal, qui comporte également des outils d’étalonnage, alimente aussi bon nombre de grands écrans LED bien réels sur les nouveaux « plateaux virtuels ».

La première chose qui frappe un chef op habitué à travailler sur des plateaux réels, c’est que les sources virtuelles peuvent rester dans le champ sans que personne ne les voie. C’est un avantage majeur.

Le désavantage, c’est que des logiciels comme Unreal offrent tellement de possibilités qu’il est facile de se perdre en chemin si l’on ne connaît pas les bases de la composition, de la mise en lumière, et de l’étalonnage.

Captures d’écran d’une vidéo YouTube qui présente rapidement une mise en lumière en 3D temps réel (cf lien à la fin de l’interview)

Sur différents projets en VR, et par ailleurs pour prouver la faisabilité d’une série animée en 3D temps réel, j’ai été amené à sensibiliser des créateurs d’images de synthèse sur le matériel, les stratégies et les workflows d’éclairage que nous mobilisons dans la vie réelle. Cette collaboration m’a amené à donner des cours en ligne de mise en lumière, en tandem avec un vétéran d’Unreal Engine (1). Pour ceux que le domaine intéresse, j’ai interviewé l’un des meilleurs « chefs ops virtuels » sur mon blog (2).

Le meilleur prochain projet ce serait un film qui mélangerait plusieurs de ces techniques, dans le but d’aboutir à un film où la technique serait complètement invisible. Par exemple un thriller réaliste, caméra au poing, dans la Grèce au temps d’Aristote.

Tournage de la Motion Capture pour la R&D d’une série d’animation en 3D temps réel « Les Voyages Fantastiques de Téo & Léonie »

Tournage de la Motion Capture pour la R&D d’une série d’animation en 3D temps réel « Les Voyages Fantastiques de Téo & Léonie »

Quelles sont tes sources d’inspiration artistiques ?

Elles me viennent surtout de la musique. Je trouve que les parallèles entre ces deux domaines sont très nombreux, à commencer par le fait qu’ils jouent tous les deux avec le temps. Et, de la même façon que quelques notes peuvent te placer sur une certaine orbite en quelque secondes, entrer en résonance avec toi, une lumière opère dans le registre non verbal mais en prise directe avec ton « moi profond », celui qui vibre et ressent sans intellectualiser.

Mes influences musicales, en matière de lumière, proviennent surtout du jazz et de la musique orchestrale, du baroque au contemporain, comme Penderecki.

J’ai suivi pendant sept ans des cours de solfège, ce qui m’a permis de repérer et comprendre pourquoi et comment certaines structures, motifs ou arythmies par exemple provoquaient des sentiments et des sensations, et étaient capables de modifier mon état d’esprit de fond en comble en quelques secondes.

Clip pour Luluxpo, réal. Boris Rabusseau © freestudios

Clip pour Luluxpo, réal. Boris Rabusseau © freestudios

Puis ma recherche de simplicité m’a poussé vers un jazz minimaliste et certains musiciens du Moyen-Âge, où chaque note compte pour construire le morceau. Je dirais même où certaines notes, absentes, te font compléter toi-même la structure du morceau, de la même façon qu’une scène plongée dans la pénombre et les ténèbres te fait imaginer ce qui se passe dans les zones où tu ne distingues plus grand chose. Suggérer plutôt que surligner.

« Le Lac Noir » © imaginastudio

Et à part la musique, mais toujours en termes d’harmonie, je trouve aussi pas mal d’inspiration dans la cuisine. Pour moi les petites sources ponctuelles évoquent le piquant du poivre, et les grandes sources diffusées la douceur du sucre. Certaines couleurs évoquent l’acidité, les contrastes doux une absence de sel, etc. Le mélange des sources, des couleurs, les dosages des contrastes offrent des parallèles inspirants avec les arts culinaires.

Te souviens-tu de gaffes regrettables, mais instructives au final ?

Non. Par contre je me force, à la fin d’une bonne prise, à me demander ce que j’aurais pu mieux faire. Parce qu’au cours du processus d’élaboration d’un nouveau plan, je commets forcément toute une série de petites erreurs de jugement.

Étant sans arrêt attentif à la lumière autour de moi, je suis particulièrement à l’affût des phénomènes éphémères, subtils, évanescents, des petits imprévus qui surgissent souvent pendant les moments de transition, par exemple lorsqu’on se met à installer un nouveau setup.

Les sources bougent, les gélatines aussi, les portes s’ouvrent et se ferment, un régisseur passe avec un plateau vert qui crée un « fill » coloré sur une partie sombre du plan, une source qui tombe en panne se révèle inutile, un drapeau en cours d’installation me donne une autre idée, meilleure que celle que j’imaginais, etc.

Ces moments où un lieu, un visage te chuchotent des conseils, te suggèrent des pistes, te guident vers la simplicité, ces moments existent aussi en dehors des plateaux, et en dehors des heures de tournage, dans les décors désertés. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’arrive si possible très tôt sur le plateau, pour m’imprégner du lieu, et me mettre à l’écoute des signaux subtils qu’il m’envoie.

« Chasse à l’âne » réal. Maria Nicollier. Reflets assumés sur un pare-brise de camion

As-tu connu des moments de doute sur ton travail ou ton milieu professionnel ?

Deux moments pénibles, oui. Ceux où la post-prod n’a pas pris le relais de ce que nous avions créé au tournage.

Sur « Love Express » (réal: Elena Hazanov – 2004) un long-métrage tourné en pellicule, une bonne partie du travail de plateau a été anéanti par une post-production calamiteuse. Le pré-light et le tournage avaient demandé des efforts considérables, à savoir l’éclairage complet d’un navire, des cales aux cabines, aux salles de fêtes, ainsi que celui des ponts pour les extérieurs nuit. Tournage sur une pellicule bas contrastes pour faciliter la post-prod numérique, via un scan. Mais la prod a finalement changé d’avis et opté pour une post-prod argentique classique, avec un étalonnage bâclé. Les images étaient molles et désaturées, c’était très déprimant.

Mathilda May dans « Love Express », réal. Elena Hazanov

Autre grand moment de solitude: nous étions allés tourner « Il neige à Marrakech » (réal : Hicham Alhayat – 2008) en 35mm dans le Haut Atlas marocain, à Oukaïmden.

Ce qui impliquait de tourner entre 2500 et 3200 mètres d’altitude avec un matériel caméra relativement conséquent – une Moviecam SuperAmerica et toutes ses flycases, bobines de film et accessoires. Nous travaillions avec de la neige jusqu’à la taille. C’était un tournage fatiguant mais nous avions conscience de réaliser un bon film.

Les choses se sont compliquées par la suite, en post-production. La société qui gérait la prod exécutive n’avait pas budgeté la post-prod en 35. Ce sont donc les rushes en HDV qu’on m’a demandé d’étalonner (!)… Le résultat, sur grand écran, était vaguement flou et ressemblait à de la vidéo. C’était désolant, surtout que je savais que le négatif était très riche.

Bien plus tard, l’argent avait finalement été trouvé pour tirer une ou deux copies en 35mm d’après le négatif original, et la projection du résultat a été pour moi une source d’intense jubilation. Mais, tout comme pour « Love Express », le mal était fait : la majorité du public l’avait vu sur des copies médiocres.

Ces moments ne sont pas simplement désolants à titre personnel, ils peuvent entacher toute une carrière.

As-tu souvenir de la mise en place d’un dispositif de prise de vues particulièrement original ?

Sur un spot de pub pour une campagne internationale de Nespresso, tourné en studio, nous devions intégrer les nouvelles machines entre des immeubles existants de Chicago. Nous avions été tourner des fonds dans cette ville, depuis le haut des gratte-ciels, et des cieux en timelapse aux Canaries, pour obtenir un horizon dégagé sur 360 degrés. Ces plans furent projetés par la suite, via des vidéoprojecteurs, sur des écrans qui se réfléchissaient sur les parties chromées des machines.

As-tu déjà souhaité passer à la réalisation ?

Oui.

En tant que chef op, je me vois comme un accoucheur. Je mobilise une équipe, du matériel et du temps pour concrétiser la vision du réalisateur. Je m’approche au plus près de sa façon de raconter une histoire, en m’interdisant de réaliser à sa place.

Je me suis souvent demandé pourquoi je préférais me dévouer aux projets des autres plutôt qu’aux miens. C’est sans doute une question de nature profonde et aussi le sentiment de n’avoir rien à dire de pertinent. Il faut du vécu et une certaine assurance pour se revendiquer réalisateur.

À présent, je sais que je pourrais franchir ce pas sans appréhension. J’ai d’ailleurs plusieurs projets à des stades plus ou moins avancés, dont un western bouddhiste (!).

« Contagions » Proof of Concept, film d’animation © le cabinet psychopompe

« Contagions » Proof of Concept, film d’animation © le cabinet psychopompe

Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ton métier ?

J’adore l’effervescence créative du plateau.

Je n’aime pas les remballes à la fin d’un tournage.

« Lilith » Projet en cours, réal. DCPA Christophe-Philippe

Quel conseil donnerais-tu à un/une aspirant chef opérateur ?

Apprends à regarder, à adopter des points de vue radicalement différents du tien.

Apprends à écouter attentivement et à « déchiffrer » le langage non-verbal. C’est indispensable pour comprendre la vie d’un plateau.

Sois toujours cinq minutes en avance.

Ne reste pas dans le pas des portes.

En prépa, identifie les quelques séquences-clés du point de vue de l’image et accorde leur plus de temps qu’aux autres.

Envisage ton travail comme un maillon de la chaîne qui aboutit à un film. Pense aux maillons suivants : facilite-leur la vie.

Écoute et respecte ta « petite voix », surtout quand elle te conseille de ne pas intégrer un projet que tu ne sens pas.

Ne change pas ta nature profonde, même si tu es confronté à des personnalités ou des situations toxiques. Reste fidèle à tes valeurs. Garde ton calme. Garde le cap.

« Le Lac Noir » © imaginastudio

Pascal Montjovent sur le site de l’Union des chefs-opérateurs

- Un court exemple où j’éclaire un décor en 3D temps-réel sur Unreal Engine, avec la complicité de Fabrice Bourrelly

Le cours lumière complet, en 10 modules de 2 heures chacun, est disponible sur le site de Fabrice ; - L’interview que j’avais menée avec Pierre Yves Donzallaz, l’un des quatre « Chefs Ops » du jeu Red Dead Redemption;

> Image de couverture : « Chasse à l’âne » tourné au Japon.

-

Partager l'article